Chapitres

- 01. Présentation de la nouvelle

- 02. La nouvelle

- 03. Pistes d'analyse

Présentation de la nouvelle

Contexte de publication

« Enragée ? » est une nouvelle de Guy de Maupassant, d'abord publié dans Gil Blas du 7 août 1883, sous le nom de Maufrigneuse.

Finalement, la nouvelle fera partie du recueil Le rosier de Madame Husson, paru en 1888.

Résumé de la nouvelle

Une jeune mariée, dont on ignore le nom, écrit une lettre à sa meilleure amie pour lui conter son voyage de noces. Elle commence par lui reprocher de ne pas l'avoir avertie de ce qui l'attendait.

Le soir de son départ, après le mariage, elle est mordue par son petit chien, Bijou. Elle ne s'en inquiète pas et les deux nouveaux mariés partent pour leur voyage.

Arrivant à Dieppe, pour une première étape à l'hôtel, elle ne comprend pas l'empressement de son mari. Devant ses agissements, elle prend peur et finit par rameuter le personnel de l'hôtel.

Lorsqu'ils arrivent à Pourville, elle apprend qu'une femme vient tout juste de mourir de la rage, à cause de la morsure de son chien. Alors, tout à coup, elle pense : il menace de lui arriver la même chose.

Elle prie d'abord à l'Eglise avant de se réfugier dans les bras de son mari. Celui-ci en profite pour la posséder, trop heureux de la proximité de sa femme.

Le jour suivant, elle demande conseille à un pharmacien, puis écrit à sa mère pour savoir si son chien est toujours vivant. Mais devant le peu d'informations reçues en retour, elle s'inquiète, ne parvient pas à dormir. Son mari, une nouvelle fois, en profite pour lui faire l'amour.

La dernière nuit, elle croit faire une crise alors qu'elle est enlacée par son mari. Elle reste prostrée, effrayée, dans son lit. Mais le lendemain matin, toujours vivante, elle voit arriver sa mère avec Bijou ; il va bien, aussi bien qu'elle.

« Eh bien, ma chérie, tu me croiras si tu veux... Je n’ai encore compris que le lendemain !

Oh ! l’imagination ! comme ça travaille ! Et penser que j’ai cru ?... Dis, n’est-ce pas trop bête ?... »

La nouvelle

ENRAGÉE ?

Ma chère Geneviève, tu me demandes de te raconter mon voyage de noces. Comment veux-tu que j’ose ? Ah ! sournoise, qui ne m’avais rien dit, qui ne m’avais même rien laissé deviner, mais là, rien de rien !... Comment ! tu es mariée depuis dix-huit mois, oui, depuis dix-huit mois, toi qui te dis ma meilleure amie, toi qui ne me cachais rien, autrefois, et tu n’as pas eu la charité de me prévenir ? Si tu m’avais seulement donné l’éveil, si tu m’avais mise en garde, si tu avais laissé entrer un simple soupçon dans mon âme, un tout petit, tu m’aurais empêchée de faire une grosse bêtise dont je rougis encore, dont mon mari rira jusqu’à sa mort, et dont tu es seule coupable !Je me suis rendue affreusement ridicule à tout jamais ; j’ai commis une de ces erreurs dont le souvenir ne s’efface pas, par ta faute, par ta faute, méchante !... Oh ! si j’avais su !Tiens, je prends du courage en écrivant et je me décide à tout dire. Mais promets-moi de ne pas trop rire.Ne t’attends pas à une comédie. C’est un drame.Tu te rappelles mon mariage. Je devais partir le soir même pour mon voyage de noces. Certes, je ne ressemblais guère à la Paulette, dont Gyp nous a si drôlement conté l’histoire dans un spirituel roman : Autour du mariage. Et si ma mère m’avait dit, comme Mme d’Hautretan à sa fille : « Ton mari te prendra dans ses bras... et... », je n’aurais certes pas répondu comme Paulette en éclatant de rire : « Ne va pas plus loin, maman... je sais tout ça aussi bien que toi, va... »Moi je ne savais rien du tout, et maman, ma pauvre maman que tout effraye, n’a pas osé effleurer ce sujet délicat.Donc, à cinq heures du soir, après la collation, on nous a prévenus que la voiture nous attendait. Les invités étaient partis, j’étais prête. Je me rappelle encore le bruit des malles dans l’escalier et la voix de nez de papa, qui ne voulait pas avoir l’air de pleurer. En m’embrassant, le pauvre homme m’a dit : « Bon courage ! » comme si j’allais me faire arracher une dent. Quant à maman, c’était une fontaine. Mon mari me pressait pour éviter ces adieux difficiles, j’étais moi-même tout en larmes, quoique bien heureuse. Cela ne s’explique guère, et pourtant c’est vrai. Tout à coup, je sentis quelque chose qui tirait ma robe. C’était Bijou, tout à fait oublié depuis le matin. La pauvre bête me disait adieu à sa manière. Cela me donna comme un petit coup dans le cœur, et un grand désir d’embrasser mon chien. Je le saisis (tu sais qu’il est gros comme le poing), et me mis à le dévorer de baisers. Moi, j’adore caresser les bêtes. Cela me fait un plaisir doux, ça me donne des sortes de frissons, c’est délicieux.Quant à lui, il était comme fou ; il remuait ses pattes, il me léchait, il mordillait comme il fait quand il est très content. Tout à coup, il me prit le nez dans ses crocs et je sentis qu’il me faisait mal. Je poussai un petit cri et je reposai le chien par terre. Il m’avait vraiment mordue en voulant jouer. Je saignais. Tout le monde fut désolé. On apporta de l’eau, du vinaigre, des linges, et mon mari voulut lui-même me soigner. Ce n’était rien d’ailleurs, deux petits trous qu’on eût dit faits avec des aiguilles. Au bout de cinq minutes le sang était arrêté et je partis.Il était décidé que nous ferions un voyage en Normandie, de six semaines environ.Le soir, nous arrivions à Dieppe. Quand je dis « le soir », j’entends à minuit.Tu sais comme j’aime la mer. Je déclarai à mon mari que je ne me coucherais pas avant de l’avoir vue. Il parut très contrarié. Je lui demandai en riant : « Est-ce que vous avez sommeil ? »Il répondit : « Non, mon amie ; mais vous devriez comprendre que j’ai hâte de me trouver seul avec vous. »Je fus surprise : « Seul avec moi ? Mais nous sommes seuls depuis Paris dans le wagon. »Il sourit : « Oui... mais... dans le wagon, ce n’est pas la même chose que si nous étions dans notre chambre. »Je ne cédai pas : « Eh bien, monsieur, nous sommes seuls sur la plage, et voilà tout. »Décidément, cela ne lui plaisait pas. Il dit pourtant : « Soit, puisque vous le désirez. »La nuit était magnifique, une de ces nuits qui vous font passer dans l’âme des idées grandes et vagues, plutôt des sensations que des pensées, avec des envies d’ouvrir les bras, d’ouvrir les ailes, d’embrasser le ciel, que sais-je ? On croit toujours qu’on va comprendre des choses inconnues.Il y a dans l’air du Rêve, de la Poésie pénétrante, du bonheur d’autre part que de la terre, une sorte d’ivresse infinie qui vient des étoiles, de la lune, de l’eau argentée et remuante. Ce sont là les meilleurs instants qu’on ait dans la vie. Ils font voir l’existence différente, embellie, délicieuse ; ils sont comme la révélation de ce qui pourrait être... ou de ce qui sera.Cependant mon mari paraissait impatient de rentrer. Je lui disais : « As-tu froid ? — Non. — Alors regarde donc ce petit bateau là-bas, qui semble endormi sur l’eau. Peut-on être mieux qu’ici ? J’y resterais volontiers jusqu’au jour. Dis, veux-tu que nous attendions l’aurore ? »Il crut que je me moquais de lui, et il m’entraîna presque de force jusqu’à l’hôtel ! Si j’avais su ! Oh ! le misérable !Quand nous fûmes seuls, je me sentis honteuse, gênée, sans savoir pourquoi, je te le jure. Enfin je le fis passer dans le cabinet de toilette et je me couchai.Oh ! ma chère, comment dire ça ? Enfin voici. Il prit sans doute mon extrême innocence pour de la malice, mon extrême simplicité pour de la rouerie, mon abandon confiant et niais pour une tactique, et il ne garda point les délicats ménagements qu’il faut pour expliquer, faire comprendre et accepter de pareils mystères à une âme sans défiance et nullement préparée.Et tout à coup, je crus qu’il avait perdu la tête. Puis, la peur m’envahissant, je me demandai s’il me voulait tuer. Quand la terreur vous saisit, on ne raisonne pas, on ne pense plus, on devient fou. En une seconde je m’imaginai des choses effroyables. Je pensai aux faits divers des journaux, aux crimes mystérieux, à toutes les histoires chuchotées de jeunes filles épousées par des misérables ! Est-ce que je le connaissais, cet homme ? Je me débattais, le repoussant, éperdue d’épouvante. Je lui arrachai même une poignée de cheveux et un côté de la moustache, et, délivrée par cet effort, je me levai en hurlant « au secours ! » Je courus à la porte, je tirai les verrous et je m’élançai, presque nue, dans l’escalier.D’autres portes s’ouvrirent. Des hommes en chemise apparurent avec des lumières à la main. Je tombai dans les bras de l’un d’eux en implorant sa protection. Il se jeta sur mon mari.Je ne sais plus le reste. On se battait, on criait ; puis on a ri, mais ri comme tu ne peux pas croire. Toute la maison riait, de la cave au grenier. J’entendais dans les corridors de grandes fusées de gaieté, d’autres dans les chambres au-dessus. Les marmitons riaient sous les toits, et le garçon de garde se tordait sur son matelas, dans le vestibule !Songe donc : dans un hôtel !Je me retrouvai ensuite seule avec mon mari, qui me donna quelques explications sommaires, comme on explique une expérience de chimie avant de la tenter. Il n’était pas du tout content. Je pleurai jusqu’au jour, et nous sommes partis dès l’ouverture des portes.Ce n’est pas tout.Le lendemain, nous arrivions à Pourville, qui n’est encore qu’un embryon de station de bains. Mon mari m’accablait de petits soins, de tendresses. Après un premier mécontentement il paraissait enchanté. Honteuse et désolée de mon aventure de la veille, je fus aussi aimable qu’on peut l’être, et docile. Mais tu ne te figures pas l’horreur, le dégoût, presque la haine qu’Henry m’inspira lorsque je sus cet infâme secret qu’on cache si soigneusement aux jeunes filles. Je me sentais désespérée, triste à mourir, revenue de tout et harcelée du besoin de retourner auprès de mes pauvres parents. Le surlendemain, nous arrivions à Étretat. Tous les baigneurs étaient en émoi : une jeune femme, mordue par un petit chien, venait de mourir enragée. Un grand frisson me courut dans le dos quand j’entendis raconter cela à table d’hôte. Il me sembla tout de suite que je souffrais dans le nez et je sentis des choses singulières tout le long des membres.Je ne dormis pas de la nuit ; j’avais complètement oublié mon mari. Si j’allais aussi mourir enragée ! Je demandai des détails le lendemain au maître d’hôtel. Il m’en donna d’affreux. Je passai le jour à me promener sur la falaise. Je ne parlais plus, je songeais. La rage ! quelle mort horrible ! Henry me demandait : « Qu’as-tu ? Tu sembles triste. » Je répondais : « Mais rien, mais rien. » Mon regard égaré se fixait sur la mer sans la voir, sur les fermes, sur les plaines, sans que j’eusse pu dire ce que j’avais sous les yeux. Pour rien au monde je n’aurais voulu avouer la pensée qui me torturait. Quelques douleurs, de vraies douleurs, me passèrent dans le nez. Je voulus rentrer.À peine revenue à l’hôtel, je m’enfermai pour regarder la plaie. On ne la voyait plus. Et pourtant, je n’en pouvais douter, elle me faisait mal.J’écrivis tout de suite à ma mère une courte lettre qui dut lui paraître étrange. Je demandais une réponse immédiate à des questions insignifiantes. J’écrivis, après avoir signé : « Surtout n’oublie pas de me donner des nouvelles de Bijou. »Le lendemain, je ne pus manger, mais je refusai de voir un médecin. Je demeurai assise toute la journée sur la plage à regarder les baigneurs dans l’eau. Ils arrivaient gros ou minces, tous laids dans leurs affreux costumes ; mais je ne songeais guère à rire. Je pensais : « Sont-ils heureux, ces gens ! ils n’ont pas été mordus. Ils vivront, eux ! ils ne craignent rien. Ils peuvent s’amuser à leur gré. Sont-ils tranquilles ! »À tout instant je portais la main à mon nez pour le tâter. N’enflait-il pas ? Et à peine rentrée à l’hôtel, je m’enfermais pour le regarder dans la glace. Oh ! s’il avait changé de couleur, je serais morte sur le coup.Le soir, je me sentis tout à coup une sorte de tendresse pour mon mari, une tendresse de désespérée. Il me parut bon, je m’appuyai sur son bras. Vingt fois je faillis lui dire mon abominable secret, mais je me tus.Il abusa odieusement de mon abandon et de l’affaissement de mon âme. Je n’eus pas la force de lui résister, ni même la volonté. J’aurais tout supporté, tout souffert ! Le lendemain, je reçus une lettre de ma mère. Elle répondait à mes questions, mais ne me parlait pas de Bijou. Je pensai sur-le-champ : « Il est mort et on me le cache. » Puis je voulus courir au télégraphe pour envoyer une dépêche. Une réflexion m’arrêta : « S’il est vraiment mort, on ne me le dira pas. » Je me résignai donc encore à deux jours d’angoisses. Et j’écrivis de nouveau. Je demandais qu’on m’envoyât le chien qui me distrairait, car je m’ennuyais un peu.Des tremblements me prirent dans l’après-midi. Je ne pouvais lever un verre plein sans en répandre la moitié. L’état de mon âme était lamentable. J’échappai à mon mari vers le crépuscule et je courus à l’église. Je priai longtemps.En revenant, je sentis de nouvelles douleurs dans le nez et j’entrai chez le pharmacien dont la boutique était éclairée. Je lui parlai d’une de mes amies qui aurait été mordue et je lui demandai des conseils. C’était un aimable homme, plein d’obligeance. Il me renseigna abondamment. Mais j’oubliais les choses à mesure qu’il me les disait, tant j’avais l’esprit troublé. Je ne retins que ceci : « Les purgations étaient souvent recommandées. » J’achetai plusieurs bouteilles de je ne sais quoi, sous prétexte de les envoyer à mon amie.Les chiens que je rencontrais me faisaient horreur et me donnaient envie de fuir à toutes jambes. Il me sembla plusieurs fois que j’avais aussi envie de les mordre.Ma nuit fut horriblement agitée. Mon mari en profita. Dès le lendemain, je reçus la réponse de ma mère. « Bijou, disait-elle, se portait fort bien. Mais on l’exposerait trop en l’expédiant ainsi tout seul par le chemin de fer. » Donc on ne voulait pas me l’envoyer. Il était mort !Je ne pus encore dormir. Quant à Henry, il ronfla. Il se réveilla plusieurs fois. J’étais anéantie.Le lendemain, je pris un bain de mer. Je faillis me trouver mal en entrant dans l’eau, tant je fus saisie par le froid. Je demeurai plus ébranlée encore par cette sensation de glace. J’avais dans les jambes des tressaillements affreux ; mais je ne souffrais plus du tout du nez.On me présenta, par hasard, le médecin inspecteur des bains, un charmant homme. Je mis une habileté extrême à l’amener sur mon sujet. Je lui dis alors que mon jeune chien m’avait mordue quelques jours auparavant et je lui demandai ce qu’il faudrait faire s’il survenait quelque inflammation. Il se mit à rire et répondit : « Dans votre situation, je ne verrais qu’un moyen, madame, ce serait de vous faire un nouveau nez. »Et comme je ne comprenais pas, il ajouta : « Cela d’ailleurs regarde votre mari. »Je n’étais pas plus avancée ni mieux renseignée en le quittant.Henry, ce soir-là, semblait très gai, très heureux. Nous vînmes le soir au Casino, mais il n’attendit pas la fin du spectacle pour me proposer de rentrer. Rien n’avait plus d’intérêt pour moi, je le suivis.Mais je ne pouvais tenir au lit, tous mes nerfs étaient ébranlés et vibrants. Lui, non plus, ne dormait pas. Il m’embrassait, me caressait, devenu doux et tendre comme s’il eût deviné enfin combien je souffrais. Je subissais ses caresses sans même les comprendre, sans y songer.Mais tout à coup une crise subite, extraordinaire, foudroyante, me saisit. Je poussai un cri effroyable, et repoussant mon mari qui s’attachait à moi, je m’élançai dans la chambre et j’allai m’abattre sur la face, contre la porte. C’était la rage, l’horrible rage. J’étais perdue !Henry me releva, effaré, voulut savoir. Mais je me tus. J’étais résignée maintenant. J’attendais la mort. Je savais qu’après quelques heures de répit, une autre crise me saisirait, puis une autre, puis une autre, jusqu’à la dernière qui serait mortelle.Je me laissai reporter dans le lit. Au point du jour, les irritantes obsessions de mon mari déterminèrent un nouvel accès, qui fut plus long que le premier. J’avais envie de déchirer, de mordre, de hurler ; c’était terrible, et cependant moins douloureux que je n’aurais cru.Vers huit heures du matin, je m’endormis pour la première fois depuis quatre nuits.À onze heures, une voix aimée me réveilla. C’était maman que mes lettres avaient effrayée, et qui accourait pour me voir. Elle tenait à la main un grand panier d’où sortirent soudain des aboiements. Je le saisis, éperdue, folle d’espoir. Je l’ouvris, et Bijou sauta sur le lit, m’embrassant, gambadant, se roulant sur mon oreiller, pris d’une frénésie de joie.Eh bien, ma chérie, tu me croiras si tu veux... Je n’ai encore compris que le lendemain !Oh ! l’imagination ! comme ça travaille ! Et penser que j’ai cru ?... Dis, n’est-ce pas trop bête ?...Je n’ai jamais avoué à personne, tu le comprendras, n’est-ce pas, les tortures de ces quatre jours. Songe, si mon mari l’avait su ? Il se moque déjà assez de moi avec mon aventure de Pourville. Du reste, je ne me fâche pas trop de ses plaisanteries. J’y suis faite. On s’accoutume à tout dans la vie...

Pistes d'analyse

Une nouvelle réaliste

Rappelons d'abord que Maupassant est un tenant du courant réaliste.

Ainsi, le texte se présente d’emblée comme une lettre, ou en tous les cas, un discours écrit qui s’adresse à une certaine Geneviève.

Le lecteur comprend qu’il existe un contexte amical plus vieux que le moment où il engage sa lecture. En effet, les deux femmes paraissent être amies de longue date, mais l’auteure reproche à sa destinataire de ne pas l’avoir prévenue de son récent mariage :

« Comment ! tu es mariée depuis dix-huit mois, oui, depuis dix-huit mois, toi qui te dis ma meilleure amie, toi qui ne me cachais rien, autrefois, et tu n’as pas eu la charité de me prévenir ? »

Maupassant, en outre, par la plume de son personnage, fait référence à de véritables objets du réel :

- Le livre de Gyp, Autour du mariage, publié en 1885 par les éditions Calmann-Lévy

- La description des agissements du chien, éminemment réaliste

- Les lieux, tous réels, comme la « Normandie », « Dieppe », « Pourville », qui est une « station de bains », « Etretat »,

- Le programme horaire, très précis, qui contribue à l’effet de réel ; exemple avec « Le soir, nous arrivions à Dieppe. Quand je dis « le soir », j’entends à minuit. »

Tous ces éléments contribuent à l'effet de réel, afin que le lecteur souscrive à l'idée de vraisemblance vis-à-vis de ce qu'il lit.

Le mariage, la vraie épreuve

On remarque que, dès le début, le suspense est ménagé. Ainsi, d'après les paroles de l'auteure, le lecteur peut s'attendre à un événement terrible.

L'introduction de la lettre est remplie de points d'exclamation et de reproches.

Ainsi, la scène avec le chien est comme annonciatrice de la douleur à venir.

C'est que le mariage, et la nuit de noces particulièrement, constituent la vraie « terrible » épreuve, et c'est ainsi qu'ils seront présentés par le récit.

On pourrait relever, tout au long de la nouvelle, des champs lexicaux qui en témoignent :

- champ lexical de la force, qui caractérise les agissements de l'homme

- champ lexical péjoratif vis-à-vis de l'homme

- champ lexical de la peur, qui caractérise les sentiments de la femme : « peur », « tuer », « terreur », « effroyables », etc.

Tous ces vocabulaires prennent place dans le récit d'une nuit de noces, ce qui témoigne de la difficile épreuve vécue par la narratrice. C'est que la nuit de noces est celle où, traditionnellement, les nouveaux mariés se donnent pour la première fois l'un à l'autre.

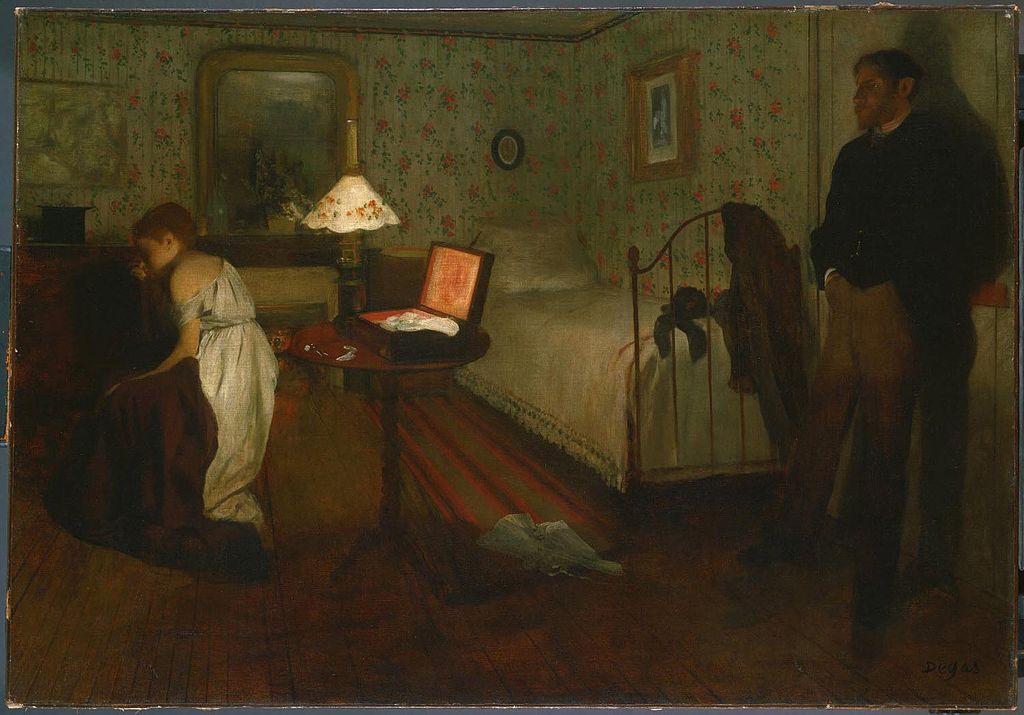

De fait, la peur de la narratrice s'explique par le parallèle établi par Maupassant, qui compare le désir sexuel à un désir animal. On pourrait analyser plus en profondeur le passage qui s'en fait l'écho :

« Et tout à coup, je crus qu’il avait perdu la tête. Puis, la peur m’envahissant, je me demandai s’il me voulait tuer. Quand la terreur vous saisit, on ne raisonne pas, on ne pense plus, on devient fou. En une seconde je m’imaginai des choses effroyables. Je pensai aux faits divers des journaux, aux crimes mystérieux, à toutes les histoires chuchotées de jeunes filles épousées par des misérables ! Est-ce que je le connaissais, cet homme ? Je me débattais, le repoussant, éperdue d’épouvante. Je lui arrachai même une poignée de cheveux et un côté de la moustache, et, délivrée par cet effort, je me levai en hurlant « au secours ! » Je courus à la porte, je tirai les verrous et je m’élançai, presque nue, dans l’escalier. »

Certes, l’acte sexuel n’est jamais vraiment nommé ; le lecteur devine seulement la folie qui prend le mari au moment où il se laisse aller à son désir, et tout se passe comme si son désir sexuel était en même temps désir de tuer.

La femme, présentée comme vierge, qui ne connaît pas les choses de l’amour ni les obligations conjugales, se sent lésée, elle se sent devenir folle.

Plus tard, elle apprend qu’une jeune baigneuse vient de mourir de la rage, mordue par un chien - venant rappeler la scène du début. Cela la rend très inquiète. Mais on peut alors faire le parallèle, invité en cela par Maupassant : la morsure du chien n’est-elle pas une métaphore de l’acte sexuel, comme pénétration de la chair ?

Ainsi, par cette plainte :

Sont-ils heureux, ces gens ! ils n’ont pas été mordus. Ils vivront, eux ! ils ne craignent rien. Ils peuvent s’amuser à leur gré. Sont-ils tranquilles !

On peut retrouver la situation dans laquelle se trouve la femme, celle qui doit être « mordue » par l’homme.

Au fil du récit, le parallèle devient de plus en plus clair, et ce qu’elle prend pour des accès de sa supposée maladie sont en fait des réactions physiques stimulées par les caresses de son mari, ou bien l’acte sexuel en lui-même. En témoigne ce passage de la fin de la nouvelle :

Au point du jour, les irritantes obsessions de mon mari déterminèrent un nouvel accès, qui fut plus long que le premier. J’avais envie de déchirer, de mordre, de hurler ; c’était terrible, et cependant moins douloureux que je n’aurais cru.

Le titre de la nouvelle, qui contient un point d'interrogation, joue bien de cette confusion. Il pose implicitement la question : enragée, oui, mais par quoi ?

Il faut enfin noter que la femme ne se sent jamais vraiment heureuse. Les champs lexicaux qui dominent, rappelons-le, ce sont ceux de la peur, de l’angoisse, de la douleur. Tous les élans de l’homme sont ainsi présentés sous un jour péjoratif (dans le dernier passage, par exemple, elle dit « les irritantes obsessions de mon mari ») pour dire combien elle subit les élans de l’autre.

La phrase qui clôt la nouvelle vient bien confirmer toutes les vues pessimistes de Maupassant sur le mariage :

Du reste, je ne me fâche pas trop de ses plaisanteries. J’y suis faite. On s’accoutume à tout dans la vie...

Avez-vous pensé à prendre des cours de français pour étudier les oeuvres et ne plus faire de fautes comme dans cours de francais ?

Une nouvelle féministe

Le personnage central est la femme qui raconte son histoire. Le mari est ainsi au second plan et le discours vise à accorder une place centrale à la femme plutôt qu’à l’homme.

Ainsi des occurrences du « Moi, », qui est mis en valeur dans la phrase, et focalise le ressenti sur la femme : « Moi je ne savais rien du tout, et maman, ma pauvre maman que tout effraye, n’a pas osé effleurer ce sujet délicat. » ou encore « Moi, j’adore caresser les bêtes. Cela me fait un plaisir doux, ça me donne des sortes de frissons, c’est délicieux. »

L’homme est présenté d’une manière avide, rempli de désir. En témoigne la première scène de leur arrivée, lorsqu’il veut lui faire comprendre son envie sexuelle, et que l’autre lui refuse.

Dans ce passage, s’opposent ainsi les délires poétiques de la femme et les envies physiques de l’homme. On sent l’impatience de l’homme, avec le vocabulaire associé : « J’avais hâte », « mon mari paraissait impatient », etc. La femme, elle, jouit de la beauté qui s’offre à ses yeux : « Ce sont là les meilleurs instants qu’on ait dans la vie. »

Ainsi, l’acte sexuel, le désir de l’homme est présenté comme quelque chose qui brime la femme ; à tout le moins, le désir de l'homme ne paraît pas s’inquiéter de l’envie de celle-ci. En ce sens, le désir sexuel de l’homme est totalitaire, au sens où il n’accepte que lui-même, et ne veut rien d’autre que l’avènement de sa jouissance, qu'importe le ressenti d'en face.

Ainsi, lorsqu’elle se sentira mal et ne voudra qu’un peu d’attention, son mari en profitera pour enfin la posséder :

Il abusa odieusement de mon abandon et de l’affaissement de mon âme. Je n’eus pas la force de lui résister, ni même la volonté.

Lui ne fait pas de cas de son mal-être ; ce qui l’intéresse, c’est d’accéder à sa propre jouissance. On retrouve plus loin le verbe « profiter » : « Mon mari profita. », ce qui signifie bien que, jamais, elle ne consent vraiment à ce qu'il se passe.

Maupassant paraît surtout reprocher à son époque de mentir aux jeunes femmes sur le rôle final du mariage, à savoir l’acte sexuel. Ainsi du passage suivant :

Mais tu ne te figures pas l’horreur, le dégoût, presque la haine qu’Henry m’inspira lorsque je sus cet infâme secret qu’on cache si soigneusement aux jeunes filles. Je me sentais désespérée, triste à mourir, revenue de tout et harcelée du besoin de retourner auprès de mes pauvres parents.

C’est d’ailleurs par ce reproche que commence la nouvelle. La narratrice accuse bien sa meilleure amie de ne lui avoir rien dit. Ainsi, ce qui domine souvent, ce sont les champs lexicaux de la haine et de la tristesse : la femme se sent trompée.

On peut néanmoins interroger la naïveté de la jeune femme, naïveté qu'elle se reproche elle-même :

Oh ! l’imagination ! comme ça travaille ! Et penser que j’ai cru ?... Dis, n’est-ce pas trop bête ?...

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !